Histoire de la voie Podiensis

Le Chemin de Compostelle est l’un des itinéraires de pèlerinage les plus célèbres au monde, attirant des millions de personnes depuis des siècles. Parmi les différentes voies qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie Podiensis, qui traverse le sud de la France, est l’une des plus anciennes et des plus pittoresques.

Origines du Chemin de Compostelle

Le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle trouve ses origines au début du IXe siècle, lorsque la légende raconte que les restes de l’apôtre Jacques le Majeur furent découverts dans la région. Cette découverte provoqua un engouement pour le pèlerinage, et Saint-Jacques devint le saint patron des pèlerins. La voie Podiensis, en particulier, a été utilisée par les pèlerins venant de toute l’Europe, notamment de France, pour rejoindre l’Espagne.

La voie Podiensis

Elle est également connue sous le nom de « via Podiensis » et commence au Puy-en-Velay, une ville située au cœur de l’Auvergne. Ce parcours s’étend sur environ 750 kilomètres à travers des paysages variés, allant des montagnes aux plaines, traversant des villes historiques telles que Figeac, Cahors, et Saint-Léonard-de-Noblat.

Histoire et développement

Au Moyen Âge, cette voie était très fréquentée. Les pèlerins empruntaient cette route pour se rendre à Compostelle, et de nombreux monastères et hôpitaux ont été établis le long du chemin pour accueillir les voyageurs. La tradition du pèlerinage s’est intensifiée au XIe et au XIIe siècle. Les pèlerins portaient souvent une coquille Saint-Jacques, symbole du chemin, et se retrouvaient dans des refuges pour se reposer et partager des récits de leur voyage.

Bien plus qu’un simple itinéraire

C'est un voyage à travers l’histoire, la spiritualité et la culture. En suivant cette voie, les pèlerins ne découvrent pas seulement des paysages magnifiques, mais aussi un riche patrimoine de traditions qui perdurent depuis des siècles. Que vous soyez en quête d’une expérience spirituelle ou simplement d’une aventure, cette voie offre une immersion unique dans l’héritage du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

La faune en Haute-Loire

La Haute-Loire, située dans le massif central français, est une région d’une beauté naturelle époustouflante. Cette partie du chemin offre un paysage varié, allant des montagnes aux vallées verdoyantes, riche en biodiversité.

Oiseaux La région est un refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux. On peut observer des rapaces tels que le milan noir et la buse variable ou encore le faucon crécerelle, ainsi que des passereaux comme le pinson des arbres, la sittelle torchepot ou la farouche mésange huppée.

Comment différencier un milan noir d'une buse variable ?

Le milan noir a :

-

le plumage brun sombre avec la tête parfois plus claire

-

les ailes assez étroites

-

la queue légèrement échancrée

La buse variable a :

-

le plumage brun à blanc avec la poitrine souvent claire

-

les ailes plus large

-

la queue arrondie

Mammifères La Haute-Loire abrite une grande variété de mammifères, comme le roi de la forêt (le cerf), le chevreuil, le sanglier et le renard. On peut également apercevoir des espèces plus discrètes comme la martre et le blaireau ou depuis peu le loup dans les forêts du Gévaudan.

Coté élevage vous retrouverez la vache Montbéliarde, la brebis Noire du Velay ou encore la Blanche du Massif Central. Vous aurez aussi probablement la chance de voir le magnifique cheval Auvergne.

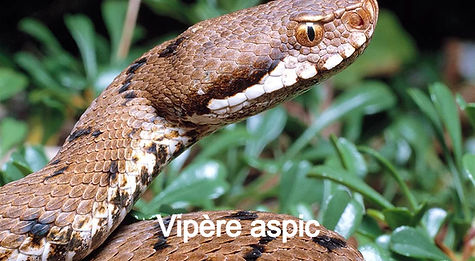

Reptiles et Amphibiens Les forêts, les prairies et les zones humides accueillent des reptiles tels que le lézard vert et des serpents comme la couleuvre ou la vipère. Les étangs et rivières sont également le domaine de grenouilles, de crapauds, de tritons, d’écrevisses et de salamandres.

Comment différencier la couleuvre de la vipère ?

Les couleuvres ont :

-

une tête ovale avec de grandes écailles

-

des pupilles rondes

-

une grande queue effilée

Les vipères ont :

-

une tête triangulaire vue de dessus avec des petites écailles

-

des pupilles verticales

-

une queue qui se rétrécit brutalement

Insectes La biodiversité des insectes est particulièrement riche, avec une variété de papillons, de coccinelles et d’abeilles. Ces insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes et le maintien de l’équilibre des écosystèmes.

Écosystèmes aquatiques La Haute-Loire est traversée par plusieurs rivières, dont la Loire et l’Allier. Ces cours d’eau abritent une faune aquatique variée, notamment des poissons comme la truite et le brochet, de nombreux insectes aquatiques, des mammifères comme le ragondin et notre petite préférée, la loutre.

*Liste non exhaustive

Importance de la biodiversité

La biodiversité de Haute-Loire enrichit non seulement le paysage, mais elle participe également à l’équilibre écologique de la région.

Le Chemin de Compostelle offre une immersion unique dans une nature préservée et riche en biodiversité. Les paysages variés, la flore luxuriante et la faune abondante, créent une atmosphère propice à la contemplation et à la spiritualité. Que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné de randonnée ou un pèlerin en quête de paix intérieure, cette partie du chemin vous invite à découvrir et apprécier la beauté de la Haute-Loire tout au long de votre voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Géologie

La géologie de la Haute-Loire est un voyage à travers le temps.

Ce département est un véritable écrin de richesses géologiques. Ses paysages variés, allant des montagnes aux vallées, racontent des millions d’années d’histoire terrestre.

Notre région est connue pour son activité volcanique passée. Les volcans endormis, tels que le Mézenc et le Mont Gerbier de Jonc, témoignent de cette époque. Ces formations volcaniques, principalement composées de basaltes, ont façonné le paysage local. Le Mont Mézenc, culminant à 1754 mètres, est le point le plus élevé de la Haute-Loire et offre une vue imprenable sur les paysages environnants.

Le sous-sol de cette terre de feu est constitué d’une grande diversité de roches. On y trouve des granites, des schistes et des calcaires, qui se sont formés au cours de différentes époques géologiques. Les granites, par exemple, sont présents dans les zones les plus anciennes, ayant émergé il y a environ 300 millions d’années. Les schistes, quant à eux, se sont formés dans des environnements marins profonds et sont souvent observés dans les vallées.

Les rivières de la Haute-Loire, comme la Loire et l’Allier, jouent un rôle clé dans la formation du paysage. L’érosion causée par ces cours d’eau a sculpté des gorges impressionnantes, comme celle de l’Allier, et a contribué à la formation de vallées profondes. Ce processus d’érosion continue d’affecter le paysage, créant des formations géologiques uniques.

L'Arche en dents de cheval

Contrairement à l’Aubrac tout proche, la Margeride ne comporte aucune trace d’érosion glaciaire. A l’ère quaternaire, les glaciers y étaient donc absents ou trop petits pour y laisser des traces de leur passage. Cette différence par rapport à l’Aubrac reste assez mystérieuse. Elle ne peut s’expliquer que par un climat nettement plus sec. Certains chercheurs ont avancé l’hypothèse de la présence quasi permanente à cette période d’un anticyclone stationnant sur l’est du Massif central.

Les granits à dents de cheval sont très fréquents en Margeride. Rappelons que la Margeride englobe le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.

La roche prédominante en Margeride est un granite incorporant de grands cristaux de feldspath potassique. Ces cristaux de feldspath peuvent atteindre 10 cm de long, c’est la raison pour laquelle on parle parfois de granite à "dents de cheval". La présence du granite est soulignée dans le paysage par de nombreux chaos (à Rimeize par exemple) ou des empilements de rochers (appelés tor en géomorphologie) dégagés par l’érosion.

Le granite à dents de cheval est observable à L'Arche de Gabriel, puisque qu'elle a été construite en 1830, principalement avec. On retrouvera également sur la façade quelques roches volcaniques car nous sommes situés à la frontières entre une zone volcanique (du Puy-en-Velay jusqu'à Monistrol-d'Allier) et le plateau granitique (de L'Arche jusqu'en Lozère).

La Bête du Gévaudan : mystère et terreur au cœur du XVIIIe siècle

Entre 1764 et 1767, le rural Gévaudan, une région historique située dans le sud de la France, a été le théâtre d’une série d’attaques mystérieuses qui ont semé la terreur parmi la population. Connue sous le nom de “Bête du Gévaudan”, cette créature, dont l’existence a été fortement débattue, a inspiré de nombreuses légendes, théories et spéculations au fil des siècles. Le Gévaudan englobe principalement le département de la Lozère, mais s’étend également sur des parties des départements voisins, notamment la Haute-Loire et le Cantal.

Zone géographique

La Haute-Loire, qui fait partie de l’ancienne province du Gévaudan, est caractérisée par son paysage montagneux et ses vallées profondes, ce qui en fait un environnement propice aux légendes et aux mystères. Le département est traversé par la Loire et ses affluents, offrant des paysages variés allant des plateaux volcaniques aux forêts denses. Les villes et villages de la Haute-Loire, comme Le Puy-en-Velay, Saugues, et Saint-Alban-sur-Limagnole, ont été particulièrement touchés par les attaques de la Bête.

Les attaques dans la Haute-Loire

Les premières attaques attribuées à la Bête du Gévaudan ont été signalées dans la Haute-Loire.

En 1764, plusieurs personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été retrouvées mutilées, semant la terreur parmi les villageois. Les témoignages évoquaient une créature massive, avec un pelage roux et une grande gueule. Le climat de peur s’est intensifié, poussant le roi Louis XV à dépêcher des chasseurs professionnels pour traquer la Bête.

Les attaques ont particulièrement marqué la commune de Saugues. Une anecdote célèbre concerne la jeune Marie-Jeanne Valet, une fillette de 14 ans, qui a échappé à une attaque en 1765. Alors qu’elle se rendait à la pâture pour garder ses moutons, elle a été confrontée à la Bête. Selon son récit, la créature a bondi sur elle, mais Marie-Jeanne a réussi à se protéger en levant son bras, ce qui a provoqué un coup de dent dans son avant-bras. Malgré la douleur, elle a pu s’enfuir en courant vers le village, criant à l’aide. Cet incident a non seulement renforcé la peur parmi les villageois, mais a également suscité une vague de solidarité, les habitants organisant des battues pour tenter de retrouver la Bête.

La réaction des autorités

Face à la montée de la terreur, le roi Louis XV a décidé d’intervenir. Il a envoyé des chasseurs professionnels, dont le célèbre François Antoine, pour traquer la Bête. Malgré plusieurs tentatives, les chasseurs échouèrent à capturer la créature, et les attaques continuèrent. La situation a atteint un point critique en 1767, lorsque Jean Chastel, un chasseur local, a prétendu avoir abattu la Bête. Cependant, les témoignages contradictoires sur l’animal tué ont laissé les habitants dans le doute et l’incertitude.

Théories sur la Bête

L’identité de la Bête du Gévaudan a fait l’objet de nombreuses théories :

-

loup ou hybride : l’hypothèse la plus courante est que la Bête était un loup particulièrement grand et agressif, ou un hybride de loup et de chien.

-

animal exotique : certains avancent que la Bête pourrait avoir été un animal exotique échappé d’un cirque, comme un puma ou un lion, bien que cette théorie soit moins soutenue par des preuves.

-

démon ou esprit maléfique : des légendes locales évoquent l’idée que la Bête était un esprit maléfique ou un démon, reflétant les superstitions de l’époque.

-

conspiration et manipulation : d’autres théoriciens suggèrent que la Bête pourrait avoir été une invention des autorités pour détourner l’attention de problèmes sociaux ou politiques.

La Bête du Gévaudan demeure l’un des mystères les plus fascinants de l’histoire française. Les événements tragiques qui se sont déroulés dans cette région, et en particulier dans la Haute-Loire, ont non seulement marqué les esprits de l’époque, mais continuent également d’alimenter l’imaginaire collectif.

Que la Bête ait été un animal, un mythe ou une combinaison des deux, son histoire résonne encore aujourd’hui, rappelant à chacun de nous que le mystère et la peur peuvent parfois se cacher dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Les souvenirs de jeunes filles comme Marie-Jeanne Valet, qui ont bravé la peur, sont gravés dans l’histoire locale, ajoutant une dimension humaine à cette légende tragique.

Les punaises de lit ne sont pas partout et elles ne tuent pas

Depuis l'ouverture du gîte en 2018 nous n'avons pas été confronté aux punaises de lit.

Toutefois il est important d'informer, sensibiliser et dédramatiser sur le sujet.

A l'Arche de Gabriel nous effectuons deux traitements préventifs annuels avec une machine à vapeur (moyen le plus efficace et écologique avec la congélation).

Le Chemin de Compostelle attire chaque année des milliers de pèlerins et de randonneurs, désireux de vivre une expérience unique. Cependant, comme sur tout parcours fréquenté, les nuisibles comme les punaises de lit peuvent devenir problématiques.

Voici quelques infos sur ces insectes, leurs impacts, et les mesures préventives à adopter pour un pèlerinage serein.

Qu’est-ce qu’une punaise de lit ?

Les punaises de lit (cimex lectularius) sont de petits insectes parasites qui se nourrissent du sang des humains et des animaux. Mesurant environ 4 à 7 mm, elles sont de couleur brunâtre et ont une forme aplatie. Elles sont surtout actives la nuit, ce qui rend leur détection difficile.

Identification des punaises de lit

Voici quelques signes révélateurs de la présence de punaises de lit :

-

Piqûres sur la peau : elles se manifestent généralement sous forme de boutons rouges, souvent regroupés par deux ou trois.

-

Taches de sang : de petites taches rouges peuvent apparaître sur les draps, résultant de piqûres.

-

Excréments : des petites taches noires sur les literies peuvent indiquer la présence de punaises.

-

Œufs et mues : des œufs blancs et des mues (peaux mortes) peuvent être trouvés dans les fissures des meubles ou des lits.

Impact des punaises de lit

Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, mais leurs piqûres peuvent provoquer des démangeaisons et des réactions allergiques. Pour les pèlerins, cela peut nuire à l’expérience du voyage et générer du stress.

Prévention sur le Chemin de Compostelle

-

Utiliser des sacs en plastique : rangez vos vêtements et affaires dans des sacs hermétiques pour éviter la contamination lors de vos déplacements.

-

Se laver régulièrement : lavez vos vêtements à haute température. Cela permet de tuer les éventuelles punaises ou œufs. La congélation est également une méthode efficace mais moins pratique sur le chemin.

-

Éviter de poser vos affaires sur le lit : utilisez des supports, comme des tables ou des chaises, pour garder vos sacs à l’écart du lit.

-

Informer votre hébergeur : si vous suspectez la présence de punaises de lit, signalez le immédiatement. Peu importe si elles étaient déjà là ou si c’est vous qui les avez transportées. Plus on agit vite, plus le problème est facile à gérer. Les punaises n’indiquent pas forcément un manque d’hygiène ou de propreté donc restez calme et demandez simplement à votre hébergeur le protocole à suivre.

Conclusion

Bien que les punaises de lit puissent poser un problème sur le chemin de Compostelle, des mesures préventives efficaces peuvent changer la donne ! En restant vigilant, en communicant, et en prenant soin de votre environnement, vous pourrez profiter pleinement de votre pèlerinage sans tracas.

Préparez vous, restez informé, et faites de votre aventure une expérience inoubliable !